Что такое гумус и как он образуется?

Продвинутые садоводы-огородники часто используют термин «гумус», но не всегда понимают, что скрывается под этим понятием. Наши бабушки не слышали даже такого слова, однако точно знали, что чем земля темнее и рыхлее, тем лучше будут урожаи.

В переводе с латыни «гумус» — это не что иное, как почва. И этим все сказано: без гумуса почвы просто не существует. И хотя в современной аграрной науке придуманы способы выращивания растений без почвы (на искусственных грунтах, на гидропонике), большая часть растениеводов имеют дело именно с естественными почвами, в состав которых обязательно входит гумус.

Гумус – это органическое вещество, источник корневого питания для растений. Оно является продуктом разложения останков живых существ – растений, животных, микроорганизмов.

Гумус состоит из ряда компонентов, каждый из которых играет свою роль в почвообразовании и питании растений. Это гумусовые кислоты, гуминовые кислоты, гумин и другие компоненты. Вещества, составляющие гумус, имеют темный цвет – отсюда и цвет почвы. Чем больше гумуса, тем темнее окрашена земля, тем более она плодородна. Самыми ценными всегда считались черноземы – почвы, в которых содержание гумуса особенно велико.

Чем полезен гумус?

Гумус имеет решающее значение для качества почвы, и вот почему:

— в гумусе содержатся питательные вещества, необходимые растениям. Это 99 процентов всего азота, 60 процентов фосфора и 80 процентов, содержащихся в земле. Процессы, протекающие в почве, приводят к тому, что вещества из гумуса становятся наиболее доступны для растений;

— гумус создает саму структуру почвы. Без гумуса почвы оставалась бы бесплодным песком или глиной. Гумус склеивает минеральные частички, благодаря чему формируются знакомые нам комки земли. В такой субстанции хорошо удерживается влага, необходимая того, чтобы питательные элементы всасывались и усваивались растениями;

— гумус делает грунт более рыхлым, насыщенным воздухом, а без кислорода невозможно корневое дыхание растений и жизнь обитателей верхнего слоя почвы;

— гумус нагревает почву. В гумусе постоянно протекают химические реакции, в ходе которых выделяется тепло. Кроме того, гумус имеет темный цвет, поэтому поглощает солнечные лучи.

Как образуется гумус?

Гумус формируется из останков организмов, которые разлагаются под воздействием определенных факторов. В переработке этих субстанций принимают участие бактерии, грибы и дождевые черви. Микроорганизмы и грибы способны усваивать органические компоненты и перерабатывать их в более простые соединения – элементы гумуса. Существует огромное разнообразие почвенных микроорганизмов, образующих гумус. В последние десятилетия искусственному выращиванию и использованию этих бактерий для улучшения почв уделяют огромное внимание.

Дождевые черви поедают частички почвы вместе с растительными остатками и бактериями, переваривают их. Экскременты червей и являются собственно гумусом. И если один червь вырабатывает крошечное количество ценной органики, то все они в совокупности формируют огромную биомассу, существенно влияющую на содержание гумуса и качество почвы.

Как повысить содержание гумуса?

Зная о том, что такое гумус, можно понять, как повысить его количество – например, на своем огороде. Для этого следует:

— не выбрасывать, а компостировать или закапывать растительные остатки – питание для микроорганизмов и червей;

— использовать органические удобрения – торф, навоз, перегной и другие;

— поддерживать численность почвенных бактерий. Для этого можно использовать специальные биопрепараты (ЭМ-препараты), имеющиеся в продаже, а также хорошо «кормить» микроорганизмы, внося в землю растительные остатки;

— привлекать дождевых червей. Эти труженики любят рыхлую, влажную почву. Для питания им также нужна органика;

— использовать готовый гумус промышленного производства. Он называется биогумусом и является продуктом вермикомпостирования с участием червей и микроорганизмов.

На обычных почвах гумус быстро усваивается растениями и разрушается, что приводит к снижению плодородия. Чтобы земля была «живой», с большим содержанием ценного гумуса, нужно постоянно заботиться о ней, внося органику и поддерживая жизнь наших «помощников» — микроорганизмов и червей.

Для чего нужен гумус?

Каждый садовод и огородник знает, что такое гумус почвы, насколько он важен для высоких урожаев и буйной растительности в саду. Многие даже занимаются его самостоятельным производством. Однако начинающие садоводы и огородники не всегда понимают, о чем идет речь, для чего нужен этот компонент почвы, на что он влияет и где его взять. Обо все тонкостях мы расскажем далее в этом материале.

Содержание статьи:Что такое гумус, определение понятияВсе слышали слово гумус, но что это такое — внятно сказать может не каждый. Максимум — что-то связанное с почвой. Если обратиться к научным источникам, можно найти такую трактовку: это специфический комплекс азотных соединений, которые появляются благодаря минерализации остатков растительности под воздействием ферментов, выделяющихся обитающими в почве микроорганизмами. Проще говоря, гумус — это перегной, который многие садоводы производят у себя на участке. Это удобрение пользуется огромной популярностью как в садах, огородах, так и в культивации комнатных растений. Другие определения уточняют, что гумус может производиться и на основе органических остатков животных — помета. И разделяют его на различные виды в зависимости от того, чей помет лег в его основу. Но если разобраться детально, что такое перегной и гумус, становится понятно, что это разные субстанции.

Что касается содержания веществ, то в состав гумуса входят, прежде всего, гуминовые кислоты, которые крайне полезны для растений. Они совсем не растворяются в воде, зато растворимы в пирофосфате натрия, соде, аммиаке, щелочах. Еще один полезный компонент — фульвокислоты. Они растворяются в воде и дают сильнокислую реакцию. Не растворимы ни в воде, ни в других веществах гумины, которые тоже входят в его состав. Также гумус содержит различные производные кислот, которые придают веществу стабильность. Как образуется гумус в почве и его полезные свойстваЭто органическое вещество может образовываться в почве самостоятельно. Различные подземные и наземные части растений остаются в почве после отмирания и разлагаются. В зависимости от возраста насаждений и густоты их роста, количество органики в почве будет сильно отличаться. После разложения происходит собственно процесс гумификации, после которого слой гумуса приобретает характерный темно-коричневый цвет. Вот и весь ответ на вопрос, как образуется гумус. Хотя приведен он здесь крайне схематически, на самом деле при образовании субстрата происходит масса сложных химических процессов. После этого огромную работу проводят кольчатые черви, которые и завершают процесс гумификации. Важно!Органика гумифицируется только при минимальном доступе кислорода и высокой влажности.

Что касается роли гумуса в почве, то его полезные свойства напрямую зависят от того, какие органические вещества легли в его основу. В любом случае, это универсальное удобрение, которое подходит для разных типов растений и почв. Мало того, он надолго сохраняется в почве, насыщая ее полезными элементами. Например, в глинистых грунтах он задерживается до пяти лет, значительно улучшая технические характеристики почвы. Гумус и плодородие — взаимосвязанные вещи. Но помимо этого субстрат влияет на проницаемость грунта, делая его более рыхлым и рассыпчатым. Знаете ли вы? Гумус преобразовывает структуру почвы. Благодаря ему твердые комья становятся пористыми и рассыпаются. Это способствует воздухопроницаемости и поглощению влаги. Еще одно важное свойство субстрата — способность связывать соли ароматических углеводородов, радионуклидов, тяжелых металлов, которые находятся в почве. Он впитывает их в себя, связывает и не дает распространяться дальше. Классификация грунта по уровню гумуса в почвеИтак, мы дали определение гумуса, разобрались в его свойствах и пользе, которую он несет для почв. Теперь давайте разберемся с типами почв, в которых он содержится. Как уже говорилось, гумус образуется из растительных остатков. Соответственно, чем их больше на грунте, тем больше в нем содержание гумуса. Самый высокий показатель — 15 %. Он характерен для черноземов. В остальных типах почв его намного меньше. В зависимости от этого показателя они подразделяются на следующие типы. Малогумусовые

Это так называемые бедные почвы, в которых содержится не более 1 % гумуса. Например, количество гумуса в подзолистых почвах, которые характерны для хвойных лесов, низкое из-за небольшого количества растительности и высокого содержания мульчи в верхних слоях. Знаете ли вы? Поскольку гумус имеет темно-коричневый, практически черный цвет, он хорошо поглощает солнечный свет и сохраняет в себе тепло. Такие почвы прогреваются быстрее, поэтому время посадки на них приходит раньше, чем на бедных. Низкое содержание гумуса в бедной почве отражается и на ее структуре. Она содержит мало извести и перегноя, а потому в нее плохо проникает влага и воздух. Кроме этого, в ней понижена жизнедеятельность организмов, что не способствует быстрому и значительному образованию гумуса. УмеренногумусныеЭтот тип почв немного более плодороден, чем предыдущий, поскольку содержит от 1 % до 2 % гумуса. СреднегумусныеЕще большей плодородностью отличаются среднегумусные почвы, в которых содержание субстрата достигает 3 %. ГумусныеЛучший гумусовый состав образует 3 – 5 % в почве. Его часто используют для разведения цветов и огородных растений. Секреты агрономов: как повысить уровень содержания гумуса в почве

Логично, что каждый садовод и огородник мечтает выращивать растения на плодородной почве, богатой гумусом. Но если в случае с комнатными растениями этот вопрос решить просто, то при обработке больших открытых площадей возникает вопрос о том, как эффективно и недорого повысить содержание гумуса в различных типах почв. Это можно достигнуть одним из четырех основных способов:

Самым простым способом, который позволяет компенсировать потери плодородности почвы, является первый. В начале статьи, когда мы рассматривали вопрос, что называется гумусом, мы уточнили, что формируется он из остатков растений. Соответственно, достаточно сложить в одну компостную кучу пищевые отходы, подстилку домашних животных, опавшую листву, выкорчеванные сорняки, отходы урожая и выждать, когда образуется компост. Некоторые огородники специально подселяют в него червей для образования нужного субстрата. Чтобы повысить количество гумуса, его можно заделать в почву как удобрение, но в этом случае надо знать, как использовать субстрат правильно. Заделывают его в верхний слой грунта равномерно. Насколько глубоко погружать субстрат в почву, зависит от целей, под которые готовится почва. Например, под многолетние кустарники и деревья его погружают на глубину от полуметра и более в каждую лунку. При посадке овощных культур его заделывают в грядки на глубину 40 – 60 см. Важно! Некоторые огородники, помимо гумуса, добавляют в почву минеральные удобрения, решая вопрос, как увеличить плодородность почвы. Однако слишком высокая концентрация минеральных веществ вредна для растений. Поэтому такие удобрения рекомендуется вносить осторожно. Мало того, вносятся они только весной и исключительно вместе с органическими удобрениями. Максимально эффективной считается смесь из двух частей перегноя и одной — минерального удобрения.

Как уже говорилось, любые типы гумуса образуются благодаря работе микроорганизмов и червей. Без них субстрат остается перегноем. Поэтому для улучшения качества почвы надо создать в ней среду, благоприятную для их жизнедеятельности. Для этого почву рекомендуется часто рыхлить, что позволит создать хороший воздушный режим. В засушливые периоды важно поддерживать необходимый уровень влаги. Для этого почву мульчируют пленкой, торфом, травой, опилками и прочими средствами. Если вы пока не разобрались, что такое гумус и где его взять, постарайтесь соблюдать правильное чередование выращивания культур на грядках. Таким образом, вы сократите расход плодородной почвы, а в некоторых случаях даже немного увеличите ее процент. Главное – помнить, что высаживать из года в год одну и ту же культуру на одном участке нельзя, так как это истощает почву. Если же чередовать севооборот хотя бы каждые 3 – 4 года, этого можно избежать. Из предложенных вариантов огородники чаще всего останавливаются на последнем и первом. Гумус, как органическое вещество, хорошо образуется в компосте при определенных условиях. Затем его вносят примерно по 4 – 8 кг на каждый квадратный метр участка. Итак, гумус — особый субстрат, который влияет на уровень плодородности почвы, абсорбирует вредные соединения, не дает им возможности распространяться далее в природную среду. Поэтому его часто называют природным фильтром. Образуется он из остатков растений, которые преют и обрабатываются микроорганизмами, червями. Гумус можно получать у себя на участке, а как применять полученный субстрат — разберется любой огородник, который хоть раз вносил удобрение на свой участок. ГумусГумус – слово, знакомое практически всем тем, кто увлечен выращиванием цветов, овощей, плодовых деревьев и кустарников. Но, если опытные садоводы, точно знают что это такое и имеют практический опыт, то любители-новички часто теряются. «Что такое гумус, как правильно его использовать, можно ли приготовить самостоятельно?» – вопросы, часто возникающие на садоводческих форумах. Первое что приходит в голову человеку, услышавшему слово гумус – компост, перегной, навоз. В принципе, с обыденной точки зрения этого вполне достаточно, но, для совершенствования мастерства садоводства и огородничества, необходимо ознакомится с темой подробнее. Как известно, теоретические знания дают более глубокое понимание практической работы.

С научной точки зрения гумус – содержащиеся в почве органические соединения пригодные для пищи растений. Это важный момент. Только богатая гумусом земля будет плодородной и порадует садовода пышной зеленью растений и обильным урожаем. Как образуется гумусВ природе так заведено, что все живое, погибая, падает на землю и попадает в круговорот питательных веществ. Органические остатки, скапливаясь, образуют поверхностный слой, который и является источником энергии для всех растущих на земле представителей флоры. Из-за особенностей строения ни деревья, ни кустарники, ни травы неспособны поглощать органику напрямую. Для роста и развития им требуется «переработанная пища» – полезные вещества в виде мельчайших частиц, способных вместе с влагой впитаться в корневую систему. В процессе приготовления питательной среды для растений участвует неисчислимое количество маленьких помощников. Плодородная составляющая образуется вследствие деятельности всех живых существ, обитающих в почве. В слое естественного грунта обитает огромное количество разнообразных организмов:

По подсчетам ученых, за один год в каждом гектаре плодородного слоя почвы образуются микроорганизмы общим весом около тонны! У любого из этих существ своя роль. Каждый вид выбирает еду, исходя из своих вкусовых предпочтений, в итоге перерабатывая мертвую органику и превращая её в новые химические соединения. Мельчайшие микроорганизмы начинают пищевую цепочку, перерабатывая наиболее легкоразлагаемые частицы. Более крупные элементы потребляют бактерии и грибы, производя кислоты, необходимые для процесса образования более сложных и более питательных соединений. Самыми главными же в процессе производства полезного гумуса бесспорно являются кольчатые черви. Множество видов этих тружеников обитает в живой плодородной почве. Все они, поедая разложившиеся органические остатки, производят питательный гумус. Кроме того, прорывая в грунте ходы, черви отлично перемешивают грунт и разрыхляют его, насыщая влагой и кислородом.

Образование питательного для растений плодородного слоя процесс динамический. Сложные органические соединения постоянно синтезируются и разлагаются, поэтому накапливание пласта гумуса происходит неравномерно и сильно зависит от факторов окружающей среды. В условиях теплого и влажного климата разложение и переработка отмирающей растительности происходит очень быстро и слой гумуса не успевает накапливаться. В холодных суровых условиях, напротив, образование питательной среды сильно замедлено, да и количество сырья в виде отмирающей органики крайне невелико. Оптимальным для накапливания биологически насыщенного и плодородного гумуса является умеренный климат без излишней влаги. Именно в таких условиях происходит самое активное накопление массивного слоя плодородной почвы. Роль гумуса в природеЗначение гумуса в экосистеме сложно переоценить. По сути, этот элемент является одним из главных средств восполнения биоресурсов планеты.

Типы почв, содержащих гумусДля простоты восприятия и оценки грунта с точки зрения практического садоводства, почвы, содержащие плодородный гумусовый слой можно разделить на три типа:

Как и когда использовать гумус. Что такое компостВ условиях природной среды процесс образования плодородного слоя происходит естественным путем: отмирающие травы, плоды и листья деревьев опадают на землю и формируют питательную среду. При выращивании культур на приусадебном участке обновление гумуса ограничено, большая часть плодов и растений исключается из естественного цикла, попадая к нам на стол. Тем более природное обогащение почвы гумусом невозможно при разведении комнатных цветов в домашних условиях. Гумус является пищей, необходимой растениям. Со временем количество полезных веществ, содержащихся в грунте уменьшается, и зеленые питомцы начнут чахнуть или даже погибать — необходимо восстановить плодородность. Для поддержания неизменно плодородной среды требуется регулярная подкормка. В качестве материала используемого для увеличения содержания гумуса в почве можно использовать компост, навоз, птичий помет. В зависимости от типа подкормки отличается и производимый ею эффект. Например, птичий помет, практически всегда применяемый в разведенном водой виде, относится к быстроразлагающейся органике. Это значит, что, полезные элементы сразу поступают в грунт и усваиваются растениями. Высокое содержание азота в птичьем помете отлично сказывается на росте растений, особенно при наборе зеленой массы. Этим свойством такого типа подкормки часто пользуются опытные огородники при выращивании столовой зелени.

Навоз и компост, напротив, перерабатываются медленно, но создают постоянную благоприятную среду для обитания и развития микроорганизмов, в итоге существенно обогащая почву полезными минералами и соединениями на долгий срок. В большинстве случаев применяются отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота. Из всевозможных вариантов наиболее популярен коровий навоз. Он легкодоступен, хотя, по степени богатства полезными веществами и эффективности использования он довольно сильно уступает конскому. Также в качестве удобрений используются овечий, свиной и даже кроличий помет. Применение этого типа удобрений в своем первозданном виде нежелательно, перед внесением в грунт правильнее будет дать сырью отлежатся. Наиболее агрессивные реакции завершатся, и химическая среда в удобрении станет безопасной для растений. Конечно же, наиболее естественной и подходящей для питания растений и образования гумуса средой, будет компост. Особенно с учетом того, что практически каждый садовод способен изготавливать это полезнейшее удобрение прямо на своем участке. Компост – это перепревшие органические остатки растительного происхождения. Практически вся отмирающая зелень годится для производства компоста. Основная ценность этого вида удобрений заключается в том, что останки флоры содержат в себе именно тот набор полезных веществ, который необходим живым развивающимся растениям. Все типы органических удобрений роднит одно – они абсолютно безвредны для человека, что позволяет получить полностью экологически чистые продукты. Применять органические удобрения для обогащения почвы и питания растений можно практически на всех этапах роста зеленых питомцев:

Как самостоятельно приготовить компост в домашних условияхДля приготовления компоста на своем участке необходимо органическое сырье, правильно оборудованное место и соблюдение технологии. В качестве сырья годятся практически все отходы растительного происхождения, образующиеся на приусадебном участке:

Добавление органики животного происхождения нежелательно. Разлагающаяся плоть, молочные отходы, жиры, кости являются источниками неприятного запаха, болезнетворных инфекций и привлекают насекомых. Разумеется, лишними в компосте будут и всевозможные синтетические отходы — пластик, полиэтилен, резина. Вредные при производстве компоста элементы:

Процесс гумификации органики происходит при помощи многочисленных микроорганизмов, для развития которых требуется благоприятная и питательная среда, что следует учесть при подготовке компостного материала. Оптимальными условиями для развития микроорганизмов является теплая, в меру влажная среда с доступом кислорода. Для равномерного распределения питательной среды складировать материал для компостирования следует слоями. Кроме того, послойная укладка позволит чередовать плотные пласты с более рыхлыми и избегать слёживания. При отсутствии возможности правильно организовать компостную кучу, стоит, по крайней мере, регулярно перемешивать образовавшуюся массу, разрыхляя структуру и обеспечивая доступ кислороду. Место для приготовления удобрений в принципе может быть любым, главное соблюсти необходимые для образования гумуса условия и некоторые меры предосторожности:

Компостная яма или компостная кучаКак правило, используется два вида хранилищ — компостная яма и компостная куча. Яма – довольно простой способ организации. Для её устройства достаточно вырыть грунт на глубину до 0,5 м, оптимальная длина и ширина ямы – 1,5м на 1,5м. Для удобства эксплуатации можно укрепить стены углубления подручными материалами. Нелишним будет предусмотреть и съемную крышку. Эта деталь придаст не самому красивому объекту на участке эстетичный внешний вид, обезопасит от неприятных падений и кроме того позволит сохранить влагу и тепло, необходимые для процесса переработки. Основными недостатками такого способа хранения является неудобство манипуляций с материалом и значительный риск скапливания излишков жидкости. Впрочем, если грунт на участке не слишком плотный и имеется влагоотводящая песчаная подложка, то замокания и закисания компоста не произойдет. С неудобством перемешивания и изъятия материала можно смириться, поскольку производить эти действия придется не так уж и часто. К процессу оформления компостной кучи можно подойти как творческой, так и с чисто практической точки зрения. Главное требование — создание комфортной среды обитания перерабатывающих органику микроорганизмов. Простейшим вариантом будет наваливание горки из прелой листвы, открытой всем ветрам. Однако, это не очень правильное решение. Желательно найти на участке уголок, закрытый как минимум с двух сторон, либо, соорудить из подручных материалов некоторое его подобие. В таком хранилище преющая органика не будет рассыпаться и, самое главное, сохранит объем, препятствующий излишней потере влаги. Габариты кучи в длину, ширину и высоту должны составлять примерно 1,5м на 1,5м на 1,5м. Перед закладыванием сырья на переработку основание площадки, во избежание скопления излишков жидкости, нужно выложить дренирующим материалом. Для этих целей подойдет песок, гравий, частая сетка. Сверху компост можно накрыть слоем соломы либо чем-то подобным. Простейшая компостная куча готова. При желании можно реализовать свой дизайнерский потенциал и декорировать кучу компоста. Можно поступить еще проще и приобрести готовый вариант в виде специального контейнера или ящика. Впрочем, внешний вид компостной кучи не влияет на качество получаемых удобрений. Сроки созревания перегноя составляют приблизительно 1 — 2 года и сильно зависят от внешних факторов. Влияние оказывают: температурный режим, качество закладываемого сырья, качество навозных ферментирующих добавок, активности микроорганизмов в прилегающей почве. Процессу способствует ряд операций:

По истечении срока компостная куча должна приобрести темный цвет и однородную рыхлую консистенцию. Экологически чистое органическое удобрение готово к применению. Что такое гумус, определение понятия

Гумус в переводе с латыни означает земля. Этим словом обозначают группу химических соединений, образующихся в результате распада органических остатков. Состав гумуса варьируется в зависимости от географической зоны. Что это такоеГумус — это ряд азотных соединений, которые синтезируются из продуктов распада тканей животных и растений под воздействием ферментов. Источниками органических остатков выступают продукты жизнедеятельности животных, отмирающие микроорганизмы, травы, мхи, листва. Гумус — наиболее плодородный слой. В народе он носит название перегной. Гумусные соединения — основной источник питания для растений. Вещества трансформируются в формы, доступные для поглощения корнями. Количество и качество гумуса почвы определяет степень ее плодородия. Как образуетсяГлавным источником органики становятся отмершие растения. Обитающие в почве беспозвоночные (черви, жуки) растирают и измельчают их. После обработки в ЖКТ органические соединения обогащаются ферментами, благодаря чему в земле их быстро заселяют микроорганизмы. Отдельные группы животных способствуют разложению органики: мокрицы, гусеницы, улитки. Если отсутствуют беспозвоночные, разложение растительных остатков замедляется. Черви, жуки, многоножки изменяют кислотность почвы, выделяют активные соединения, благодаря которым образуется гумус.

Мелкие животные, обитающие в земле, образуют систему ходов. Она обеспечивает проникновение кислорода в глубинные слои, ускоряет процесс разложения органики. СоставГумус включает в себя различные органические и неорганические соединения. Их соотношение варьируется в зависимости от географического положения почв и климата. В состав гумуса обязательно входят:

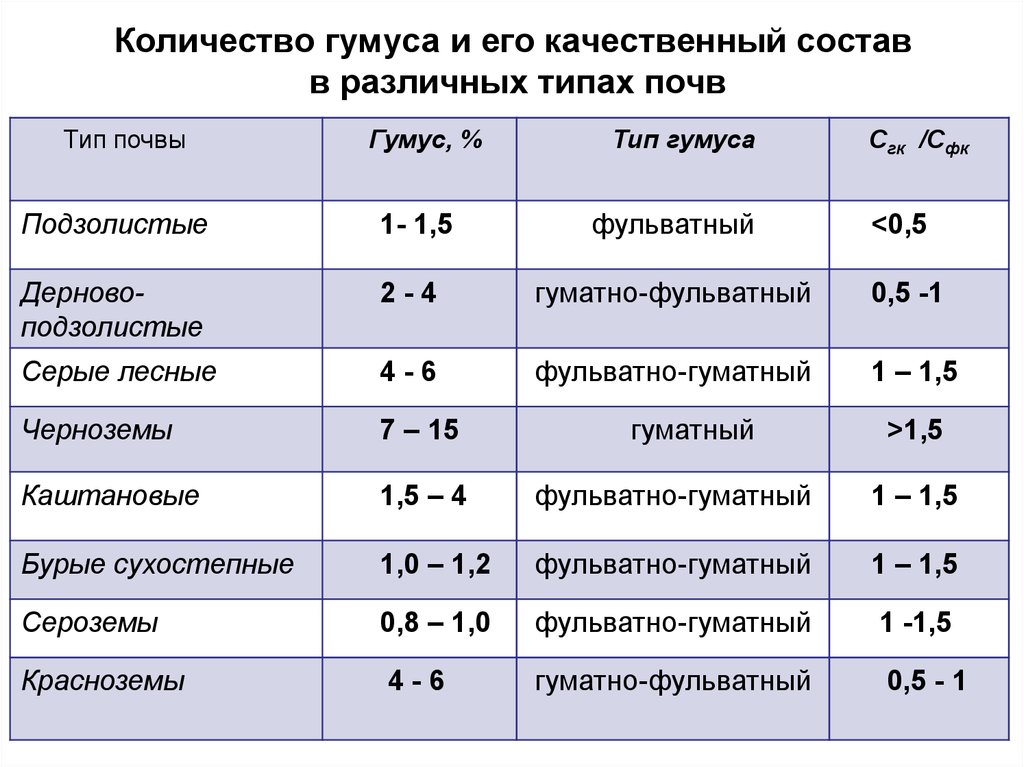

Содержание кислот и солей в различных видах почвы неодинаково. Если преобладают гуминовые вещества, верхний слой земли имеет темный оттенок. При большом объем фульвокислот гумус имеет желтоватый оттенок. Изменения в составе плодородного слоя зависят от климата и типа лесов, характерного для региона. Данные о соотношении органических веществ в гумусе есть в таблице. Классификация почвГумусный слой в различных регионах имеет неодинаковую толщину. В зависимости от количества образующегося перегноя выделяют почвы:

Последний вид содержит до 1% субстрата. В гумусных до 5% перегноя. Наибольшее количество гумуса содержат почвы с черноземом — до 15%: степные и лесостепные территории. Как используютПерегной, содержащий питательные вещества, используют в садоводстве, сельском хозяйстве. Субстрат искусственно добавляют в землю для улучшения ее структуры и состава. Для увеличения плодородия верхнего слоя есть несколько способов:

Получить компост на приусадебном участке не составляет труда. Для этого выкапывают яму и складывают в нее сорняки, пищевые отходы, листву. Сверху органические остатки присыпают землей. Зимой они перегнивают, весной образуется компост, готовый для применения. Чтобы повысить плодородие почвы, достаточно регулярно выкладывать перегной на грядки. Данная мера не требует дополнительного использования удобрений. Гумус — залог успешной сельскохозяйственной деятельности, высоких урожаев. Этот слой почвы нуждается в постоянном пополнении и обновлении. В природе это происходит естественным путем, а на полях требует усилий со стороны человека. Что такое гумус

Я сегодня весь вечер провела в интернете: пыталась узнать – что такое гумус? Со странички на страничку кочует определение: «гумус – основное органическое вещество» и еще что-то невнятно-расплывчатое про «темноокрашенные части почвы». Понять невозможно. А хочется, потому что от этого зависит наше отношение к почве и ее плодородию.

Так что такое гумус? Вот ответы случайных людей на этот вопрос:

Ну хоть бы кто оказался прав! Посмотрим на почву внимательноТолько на такую, что ни разу не копалась, не удобрялась, на которой никогда ничего не выращивалось. Нужно острой лопатой вырезать на глубину штыка кубик, вынуть его аккуратно, чтобы не разрушить, и посмотреть структуру. Что увидим? Много чего. Невооруженным глазом разглядим новые корешки. И старые, которые были живыми и кормили растение в прошлом году. И извилистые пустые воздушные ходы-туннели (похоже, это те места, где были корешки в позапрошлом году). Еще разглядим в тех пустых ходах дождевых червей, мокриц, личинок различных насекомых, жучков-паучков. Если «очки» наденем, то заметим много живности: грибы, клещей, всяких коловраток и жгутиковых. А вот гумуса не увидим.

Как классифицировать то, что в комочке почвы увидели?Деление почти не условное. Все живое существует в течение некоторого времени, а потом оно становится неживым, то есть отмершим. Но в обоих состояниях оно органическое, то есть не минеральное, как соли или песок. Вот и разделим все то, что в почве есть, на 2 категории: живое органическое или отмершее органическое.

Живая (бактерии, корни, насекомые, черви и другие) переходит в неживую. Листья были живы на ветке дерева, но не были составной частью почвы. Когда они лежат на земле, то называются особым словом — опад (это не только листья, но и трава). Но это еще не гумус. Что мы не видим, но о чем знают химикиКаждое растение — уникальный организм, в котором есть разные ферменты для различных нужд (их еще называют белками-катализаторами), а также витамины (про них все знают, потому овощи едят исключительно для добавки сего вещества в организм), гормоны (про вещества капусты, которые похожи на женские гормоны, часто рассказывается), пигменты (антоциан дает окраску ягодам смородины). Но это тоже не гумус. Наша земная жизнь создана на основе углерода. Это в неорганических веществах углерод — не обязательный элемент, а его отсутствие в органических молекулах говорит о другой форме жизни, не углеродной, и такие на земле тоже изредка встречаются. Для создания (или синтеза) и для расщепления (или анализа) природа создала механизмы, которым нужны ферменты. Сами реакции не свободны, их протекание запрограммировано природой. Она создала настоящий огромнейший производственный комплекс, который умеет синтезировать гумус. Из чего? Из тех неживых органических форм, что ранее были живыми, то есть из опада, корешков, червячков. Образованием гумуса занимаются живые органические формы, то есть те же бактерии и червячки. Гумус почвы – это сообщество органических соединений, некий запас веществ, которые растения считают питательными. Не мы, заметьте, а растения. И этот комплекс создается почвенными животными, среди которых важнейшие работы приходятся на долю дождевых червей.

Может быть, я неправильный пример приведу, но все-таки. Нам кажется, что рыбы в океане должно быть очень много, потому что он огромен. На самом деле это не так, не во всех водах рыба водится. Есть такие районы, где нет рыбного промысла, потому что они практически безжизненны. Все неживое органическое вещество падает на дно, туда, где нет солнца, где высокое давление, где рыбы жить не могут. Океанические течения (не те, о которых рассказывали в школе на уроках) либо уносят питательные вещества ко дну, либо поднимают их на поверхность. Именно там, где питательные вещества течениями поднимаются на поверхность, находятся районы рыбных промыслов. А мы-то и не догадываемся, почему рыбы живут в холодных водах северных морей. Оказывается, там потоки воды поднимают корм для простейших, ракообразных и других мелких водных животных, которыми кормится рыба. Нечто подобное происходит и в почве. Все питательные вещества почвы называются словом «гумус». Конечно, определение дилетантское, но ведь понятно, что суперфосфат и мочевина не станут его источниками. Образование гумусаТак и хочется сказать, что этот процесс самый значимый и сложный на Земле. Как же образуется гумус? Листок оторвался от ветки родимой, полетал немного, мир посмотрел и упал на почву. Тут же на него обращают внимание бактерии, которые умеют из него забрать сахара, крахмал. Это самая легкая пища. От листочка остается целлюлоза, растительные белки, которые могут переварить другие бактерии и почвенные животные, у которых для этого есть особые ферменты. Грибы тоже заселяют листочек: у них ферменты мощнее, потому они растворяют почти любые органические вещества, а потом их всасывают. Но не все, а ровно столько, сколько требуется для жизни.

Что же делают оставшиеся без внимания растворенные вещества? И сами ферменты, которых в почве появилось много? Эта часть растворенных органических веществ под действием ферментов вступает в реакцию с углеродом, в результате которой получаются гуминовые кислоты и фульвокислоты. Уже эти кислоты реагируют с минеральными веществами почвы. В результате таких реакций образуются гуматы и гумус. Этот гумус называют первичным. А где другой гумус? После первичного должен быть вторичныйА вторичный гумус изготавливают черви. Это происходит, когда червяк для своих продовольственных или дорожных нужд заглатывает почву, в которой есть первичный гумус. Ферменты червяка умеют расщепить бактерии, умеют создать копролиты. Черви умеют переваривать все. Это у каждого вида бактерий своя специализация, а червяк многофункционален.

Его органы из всей пищи заберут столько питательных веществ, сколько червю требуется, остальные выделятся в виде копролитов, в состав которых входят гуминовые кислоты. И вот он, круговорот: гуминовые кислоты вступают в соединения с минералами почвы. Вот тогда образуется настоящий гумус, его еще называют биогумусом. Вот теперь — все! Роль биогумуса в природеХранитель. Именно хранитель питательных веществ почвы. Но разрушить его неразумными действиями легко. Это и пожары из сухой травы, когда сгорает достаточно глубокий слой почвы, и первичное сырье не попадает на переработку. И такая пахота, которая разрушает почвенную экосистему. И внесение минеральных удобрений, которые не нужны ни червям, ни бактериям.

Не стоит думать, что человек с помощью калифорнийских дождевых червей заполнит недостаток биогумуса в природе. Невозможно восстановить то, что создавалось миллиарды лет, искусственным созданием гумуса. Да просто корма для червей не хватит. Не рассчитывайте, что проще купить гумус, чем вернуть плодородие почве натуральным способом. Обширный выбор удобрений Гуми-Оми вы найдете в нашем каталоге, включающем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Посмотреть подборку удобрений: Гумус — это мощнейший кооператив, в котором собрались вместе фульво- и гуминовые кислоты, и минералы. Потому нельзя гумус отождествлять с перегноем, навозом. Ведь процессы протекают разные. Еще раз скажу: в природе нет процессов гниения. Перегной — это то, что получилось после перегнивания органических растительных форм. В природе нет куч навоза, природа не ждет, когда он перегорит, то есть перегниет в особо опасных условиях.

Не знаю, что получилось из моей затеи доступно рассказать о сложных и одновременно простых вещах. Мне-то вполне понятно, что такое гумус. Потому не убираю весной опавшие осенью листья, не жгу сухую траву, не поливаю землю раствором мочевины, не заделываю в почву двойной суперфосфат. Но берегу после дождя каждого выползшего из земли червяка, не мешаю почвенным жителям пестицидами. ГУМУС ПОЧВЫ И ЕГО «СОЗДАТЕЛИЭто последняя статья из серии о Природном земледелии, в которой я буду рассказывать о создателях плодородия почвы, о так называемых «накопителях», о тех, кто создает запас питательных веществ в почве: о микробах, грибах и дождевых червях. Да, именно они «создатели» тех запасов питальных веществ в почве, которые называются гумусом. Нет в природе других источников гумуса, кроме жизнедеятельности перечисленных организмов – почвенных обитателей. Почему я выделил тему гумуса отдельной статьей? Потому что в этом вопросе кроется очень много путаницы, приводящей к недопониманию природных процессов, происходящих в почве. А из ложных представлений выстраиваются ложные выводы, на которых строится практический «опыт». И это приводит к совершенно противоположным «теориям», ничего общего не имеющих с Природным земледелием, кроме приставки «органическое». Некоторые «теоретики» и их последователи добавляют к словосочетанию ещё «органическое», зачем, не понятно. Получается «масло – масляное». В названии своей первой статьи я сознательно ввел это слово и взял его в скобки, чтобы подчеркнуть эту мысль и с целью дать понять, о чём идет речь, потому что в таком словосочетании оно больше известно. Хотя по сути своей, природное земледелие не может быть другим, как органическим, ни минеральным, никаким другим, потому что это часть общего процесса – круговорота органических веществ в природе. А чисто органическим его тоже нельзя назвать, потому что это позволяет допускать вольные трактовки, и не отражает связи с естественными природными явлениями. Это мой ответ на вопрос, почему я использую в своем изложении словосочетание Природное земледелие, а не органическое. Считаю, что это более верное определение. На этом выборе и остановимся. В этой статье я попытаюсь «приподнять» для Вас ту завесу недомолвок, ложного толкования самого понятия Гумус, раскрыть его природу, механизм образования, а также роль в нашем благополучии в самом существовании на планете Земля. Ведь всё очевидно, изучено и доступно. Тем ни менее, даже некоторыми учеными, занимающимися этой проблемой и называющих себя «гумусниками» вбрасываются ложные понятия по сути, когда они отождествляют понятия гумус и перегной. Это в корне не верно. Что это? Дезинформация или ограниченность взглядов? Я расскажу Вам всё по – порядку, а выводы Вы сделаете сами. Итак, что же такое гумус? Многие из Вас в ответ на этот вопрос скажут тоже самое, что слышат из уст таких «недоУченых» – перегной, или, в лучшем случае – органическое вещество почвы. Нет, в том и другом случае, Вы окажитесь не правы. Перегной, как мы уже знаем, это продукт, точнее «полупродукт» процесса гниения. А органическое вещество в почве представлено, как в живой, так и в неживой форме. Живая форма – это её обитатели: микробы, грибы и почвенные животные, а также живые корни растений. Мертвая форма, это производная от первых четырёх. Но ведь это ещё и далеко не гумус. Кроме того, есть ведь ещё один, и самый главный источник органических остатков, который никак почве не принадлежит, пока на неё не упадет. Он так и называется «опад» – листовой и травяной. И его не случайно так назвали, дав ему особое определение, чтобы подчеркнуть это. Но даже и всё это перечисленное, не характеризует полностью органическое вещество почвы. Есть ещё кое – что, что мы касались в статье об углероде и углеродной жизни. Да, именно, огромное, неисчислимое количество соединений углерода, представленных ферментами (белками – катализаторами), витаминами, пигментами, гормонами, экстрактивными веществами и другими соединениями органической природы, также входят в понятие Органическое вещество почвы. Но и это ещё не гумус. Что же тогда гумус? Проще говоря, гумус – это комплекс различных органических соединений (углерода), запас питательных веществ, который образовался в почве, или другой среде, аналогичной почвенной, в процессе жизнедеятельности почвенных организмов: микробов, грибов и животных (в большей степени червей, но ни только). Возможно, это определение и ненаучно, но оно облегчает понимание, потому что характеризует более точно его природу и механизм образования. Далее я поясню это определение. Но именно этот запас питательных веществ, представленный органическими соединениями, имеющих специфическую природу, объединяют под общим названием Гумус. Вот это огромное многообразие специфических гумусовых веществ делят условно на три большие группы, по их свойствам: гуминовые кислоты, фульвокислоты и гумин, или гуминовые соединения. По-другому гуминовые соединения называют, как соли, от производных кислот: гуматы и фульваты, подчеркивая тем их происхождение. Но все их можно объединить, потому что у них сходные свойства, все они соли кислот. Или по-другому сказать, это химические соединения гуминовых и фульвокислот с минералами (химическими элементами почвы). Все они, конечно разные, как и разные кислоты, их образующие. Основное отличие фульвокислот от гуминовых – резко выраженная их кислая реакция (рН 2,6 -2,8). При такой реакции фульвокислоты растворяют большинство минералов, связывая их; и выносят питательные вещества в нижележащие слои, чем снижают почвенное плодородие для растений. Их соли, практически не доступны для растений. Но это частности. Образование гумуса очень сложный процесс биологических и биохимических превращений остатков растительного (а также животного) происхождения в почве, главным образом в третьем, заключительном слое листового и травяного опада – гумусовом горизонте. Вспомните, я описывал это на примере листового опада леса. Но это ни ответ на вопрос. Давайте всё же попытаемся разобраться и понять природу образования гумуса с самого начала. Для этого следует вспомнить «пищевые цепи» превращения органических веществ в поверхностном слое почвы (в её листовом и травяном опаде). В начале в этом процессе участвуют микроорганизмы, способные использовать и усваивать (переваривать) легкодоступные органические соединения: сахар, крахмал и т.п. То, что они не смогли съесть – труднодоступные комплексные соединения: целлюлозу, лигнин, жиры и растительные белки, поедают другие группы микробов и организмов, способные это делать, обладающие более мощным ферментами (это понятие вы уже знаете). К ним подключаются грибы, у которых ферментативный аппарат ещё мощнее, их ферменты способны растворить и расщепить, практически все органические соединения растительного происхождения. Они довершают процесс разрушения детрита. И все эти группы, и микробы, и грибы, по способу питания – осмотрофы. Они всасывают растворенные (переваренные под действием их ферментов) вещества, всем своим телом, у них нет пищеварительных органов. Вот представьте себе картину, масса микробов и грибов, выделила в окружающую их среду, согласно природе их питания, огромное количество ферментов – особых специфических белковых катализаторов, которые растворяют кто что способен, но все вместе, они растворяют почти все органические остатки, сами при этом в реакции не вступают и не расходуются (такова их природа). Что же происходит дальше с этой растворенной массой? Часть её всасывается телами микробов и грибов и усваивается ими. Они растут, наращивая свои тела, и умножаются в численности, пополняя свои ряды. А другая часть растворенных под действием ферментов органических веществ, которые находятся в форме различных химических молекул разной сложности, не может оставаться бесхозной и ждать своей участи поглощения. Помните, свойство углерода – соединяться в химических реакциях со всем, что находится поблизости. Ведь именно углерод, как основной элемент, входит в состав растворившихся молекул органического вещества. И в силу своей химической природы (углерода), такие свободно плавающие молекулы очень быстро соединяются в различные комплексы под действием ферментов – биологических катализаторов (помните, их роль двояка). Таким образом образуются огромные полимеры, которые в свою очередь, превращаются в гуминовые и фульвокислоты. А кислоты, вступая в химические реакции с минералами почвы (химические вещества неорганической природы) образуют соли этих кислот – гуматы и фульваты. И это первичный гумус микробного и грибного происхождения. Таким образом, гумус – это термин, объединяющий огромный комплекс или группу химических веществ, в состав которых входят, как органическая часть (гуминовые и фульвокислоты), так и неорганическая составляющая – химические элементы неорганического происхождения, или проще сказать, минералы (входящие в состав гуматов и фульватов). Так правомерно ли называть гумусом только органическую часть почвы? Очевидно, что нет. Мало того, определение такого рода, отождествляющее гумус и перегной, или органическое вещество почвы, полностью искажает суть, саму природу и не отражает состав всего комплекса сложных биохимических соединений под общим названием Гумус. На первый взгляд это кажется несущественным, но это только на первый взгляд.…Но вернемся к ходу размышлений. Состав гумуса, а по- другому сказать гуминовых кислот и их солей гуматов (далее, для простоты изложения опустим упоминание о фульвокислотах) будет зависеть в большей степени ни от того, какой вид микробов их «производит» благодаря своей ферментативной деятельности, а от состава детрита (разлагающихся органических остатков) и той минеральной части почвы, где эти процессы происходят. От этого будут зависеть многие свойства гумуса, и не только химические, но и физические. Но эту тему мы рассматривать не будем, а оставим для самоизучения, для желающих. Пойдем в рассуждениях дальше. Что же стало с микробами, с их откормленными телами. Не верьте тем, кто говорит, что они поедают друг друга, это искаженная часть правды, потому что аэробные микробы сапрофиты не могут этого делать, у них нет протеолитических ферментов, способных расщеплять белки животного происхождения (в данном случае микробного, а это полноценные белки так называемого «животного происхождения»). Не верьте и тем, кто утверждает, что растения их поедают после смерти, это вообще, полный абсурд, потому что у подавляющего большинства растений, тем более, нет таких ферментов, за редким исключением (росянка и др.). Все такие утверждения от лукавства, либо от элементарного незнания этих вопросов. Своим заявлением, я не отрицаю, что есть группы микроорганизмов, способных поедать «трупы» других микробов и грибов. Напротив, я утверждаю, что они есть, только этим микробам – «трупоедам», назовём их так условно, ни сами аэробные микробы сапрофиты, ни их тела после смерти не достаются. Почему? Потому что они существуют в различных экологических нишах, одни в аэробных (при доступе кислорода, без него они не могут жить), другие в анаэробных (без доступа кислорода). Ведь только анаэробные микробы способны вырабатывать протеолитические ферменты. Если бы такое происходило, мы бы немедленно об этом узнали. Вы спросите: «Как?». Многие уже догадались. Да, мы «учуяли» бы это. Ведь микробные тела состоят из белка «животного» происхождения. И мы уже знаем, что такой белок способны переваривать только гнилостные бактерии – бациллы, с их мощными протеолитическими ферментами. У них почти нет конкурентов в микромире, кто способен расщеплять белок животного происхождения. И этот процесс их переваривания называется гниением и сопровождается неизбежным выделением продуктов белкового полураспада – гнилостных газов, которые очень дурно пахнут, все без исключения. Если Вы возьмете горсть луговой или лесной почвы, Вы «учуете» гнилостный запах? Нет, вы почувствуете, приятный запах земли. Так знайте, это запах копролитов дождевых и других кольчатых червей. Отсюда следует, что гнилостные бактерии никакого отношения к образованию гумуса не имеют, лишь как отдаленное промежуточное звено разложения белков, и то в частных случаях, мало относящихся к процессам почвообразования и природы гумуса. Они не способны этого делать, у них совершенно другие ферменты, мы уже говорили об этом. Это та же самая причина, по которой не правомерно отождествлять понятия перегной и гумус. Я буду тысячу раз это повторять, пока вы это ни усвоите. Продолжаем изложение. Именно кольчатые черви (и другие почвенные животные) поедают «откормленных» на органическом веществе опада аэробных микробов сапрофитов, заглатывая их вместе с почвой в огромном количестве. За сутки кольчатые черви способны пропустить через свою пищеварительную трубку объем почвы, почти равный их весу. Настолько они прожорливы, а в этом объеме почвы микробов миллиарды. Именно в пищеварительной трубке червей происходит переваривание белковых тел микробов. Потому что черви способны вырабатывать пищеварительные ферменты, расщепляющие белок микробных клеток, который как мы уже знаем, является белком животного, а не растительного происхождения. Это существенная разница. Кстати, на этом же принципе основано так называемое «рубцовое» пищеварение жвачных животных – на «разведении» микробов непосредственно в желудке в особых камерах на растительном детрите, с последующим их перевариванием. И за счет этого жвачные животные получают 70% белка своего рациона за счет белка животного происхождения, входящего в состав микробных клеток. Хотя считается, что жвачные животные, это травоядные животные и питаются исключительно растительной пищей. Но это не вся, правда, это иллюзия, на самом деле они получают такой же полноценный белок животного происхождения, как мы люди, употребляя в своем рационе мясо, молочные продукты и рыбу. Но вернемся к теме. Ни даром количество микробов и червей в почве, по массе почти одинаково, я уже упоминал об этом. Это составляет баланс представителей микромира и почвенных животных, это баланс пищевых цепей. Но масса червей всё же чуть больше. Это потому, что черви поедают не только микробов, заглатывая их вместе с почвой, но и растительные остатки, которые они также способны переваривать. Вот теперь мы подошли к главному вопросу в нашей теме, к пониманию: «Почему первичный гумус микробного и грибного происхождения отличается от биогумуса – гумуса, образовавшегося в почве с участием червей?» Подумайте сами, и вы легко найдете ответ, он очевиден. Совершенно верно, у этих существ, представляющих разные группы, совершенно разные пищеварительные ферменты, способные расщеплять разные органические соединения. У червей добавляются ферменты, способные переваривать всё, и углеводы, и белки, и жиры, как у всех животных. А значит, составляющая часть перевариваемой массы в их пищеварительной трубке будет другой. В ней будут содержаться и другие химические соединения органической природы – остатки белков и жиров. И опять же, вся эта переваренная масса не остается бесхозной. То, что успело всосаться, усваивается червями, как их питание. Не всосавшаяся часть пищевой массы, под действием ферментов образует ещё более сложные молекулы, целые органические комплексы – полимеры, далее, гуминовые кислоты. Выделяясь с копролитами, эти вновь образовавшиеся гуминовые кислоты вступают в химические реакции с минеральной частью почвы, и образуется биогумус. Он отличается по химическому составу от первичного гумуса микробного и грибного происхождения. В чем это отличие, и как это отражается на плодородии почвы мы уже рассматривали в других местах. Мы рассматривали так же, как использовать дождевых червей для производства биогумуса, думаю, теперь Вы легко в этом разберетесь сами. В этой статье я ставил себе задачу объяснить ни столько химический состав гумуса, сколько его происхождение и роль в экосистеме. Роль гумуса как запаса питательных веществ мы тоже уже рассматривали. А вот как облегчить доступ к этому запасу, к его более стойкой части, мы поговорим в следующей статье, посвященной микоризе. Здесь же, я хотел бы затронуть очень важную тему, о которой очень мало говорят, делая упор в разговоре о гумусе только касаясь вопроса плодородия почвы. Но более важная роль гумуса в другом, в его экологическом значении для всего живого мира: для растений, животных и человека. И это значение связано с очень уникальным свойством гумуса, его составляющих: связывать соли тяжелых металлов, радионуклидов и ароматических углеводородов. Которыми настолько насыщены выбросы химических заводов, котельных и выхлопы автомобилей, что мы люди и весь живой мир планеты давно должны были бы задохнуться и отравиться. Но этого, пока, не происходит, благодаря самому мощному «буферу» планеты – гумусу почв. Он как губка, «впитывает» всё, а затем «связывает» столь прочно, что не дает проявить пагубное воздействие на живой мир этой техногенной «грязи». Помните, что в гумусе почвы заключена Ваша собственная жизнь, и жизнь Ваших детей, и далеких потомков. Поэтому всячески оберегайте «создателей» гумуса: почвенных аэробных микробов, грибы и почвенных животных, особенно дождевых червей. Они дарят нам здоровую жизнь, в прямом смысле этого слова. Задумайтесь над этим. Это ни чья-то отдельная забота, а наша общая. Верните им дом на планете, не разрушайте его. Разрушив их дом, вы убьете себя и все живое на планете, потому что их силы по «производству» гумуса не беспредельны. А произведенный ими гумус за миллиарды лет на грани истощения, и в районах экологических бедствий уже не способен «связать» и нейтрализовать всю человеческую «отраву» техногенного происхождения. Я прошу Вас, люди, будьте бдительны. Это в ваших руках, в вашем понимании, находится будущее ваших детей и благополучие всей планеты. Эта информация важнее, чем плодородие почв. Гумус, кроме функции запаса питательных веществ, выполняет куда более важную функцию – биологического фильтра, подаренного нам самой Природой. Для защиты живого мира, и нас, относящихся к этому миру, от самого человечества, т.е. от нас самих. Воистину, «человек не ведает, что творит». Желаю вам понимания. Вот и всё, а в остальном, что касается Гумуса, Вы разберетесь сами. Я описал для Вас самую общую схему, допуская иногда неточности для простоты изложения, а также упрощенные понятия, но это малозначительные детали и частности, вы постигните их сами, по мере изучения этих вопросов. Я попытался указать Вам лишь главное направление истинного пути, с которого пытаются вас сбить лживые теоретики и «недоУченые», а также коммерсанты, своими рекламными статьями с полуправдой, замешанной на корысти. Для любых предложений по сайту: spnature@cp9.ru |

Чернозем, подзолистая почва, торфяная почва

Чернозем, подзолистая почва, торфяная почва Наполнение компостной кучи

Наполнение компостной кучи Компостные кучи из различных материалов

Компостные кучи из различных материалов Оформление компостной кучи

Оформление компостной кучи