Транспирация у растений – это важнейший процесс в физиологии растительного мира

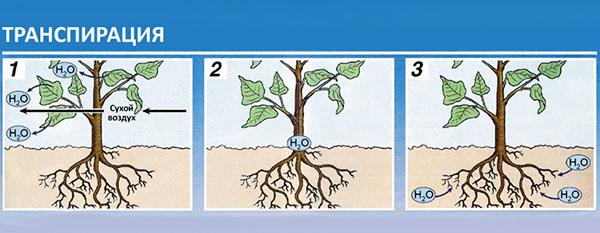

Транспирация у растений – это естественный процесс водообмена между растительным миром и атмосферным воздухом. Исследования ученых показали, что суточное количество испаряемой влаги значительно превышает объем воды, содержащийся в растении. Такое явление имеет важнейшее значение в жизнедеятельности любого растительного организма, произрастающего в тепличных условиях или на открытых грунтах. Из этой публикации вы узнаете, что такое транспирация у растений, ознакомитесь с разновидностями и способами регулирования данного процесса.

Транспирация у растений – это естественный процесс водообмена между растительным миром и атмосферным воздухом. Исследования ученых показали, что суточное количество испаряемой влаги значительно превышает объем воды, содержащийся в растении. Такое явление имеет важнейшее значение в жизнедеятельности любого растительного организма, произрастающего в тепличных условиях или на открытых грунтах. Из этой публикации вы узнаете, что такое транспирация у растений, ознакомитесь с разновидностями и способами регулирования данного процесса.

Механизм транспирации

Процесс жизнедеятельности любого растения неразрывно связан с потреблением влагой. Из суточного объема полученной воды для фотосинтеза и физиологических потребностей растению необходимо только 10%. Оставшиеся 90% испаряются в атмосферу.

Процесс жизнедеятельности любого растения неразрывно связан с потреблением влагой. Из суточного объема полученной воды для фотосинтеза и физиологических потребностей растению необходимо только 10%. Оставшиеся 90% испаряются в атмосферу.

Транспирация – это процесс перемещения жидкости по растительному организму и ее испарения наземной частью растения. В транспирации участвуют листья, стебли, цветы, плоды, корневая система растительного организма.

Зачем растению нужно испарять влагу? Транспирация позволяет растению получать из грунта питательные вещества и микроэлементы, растворенные в воде.

Механизм действия следующий:

- Освобождаясь от лишней влаги, в водопроводящих тканях растений создается отрицательное давление.

- Разряжение «подтягивает» влагу из соседних клеток ксилемы, и так, по цепочке, непосредственно до всасывающих клеток корневой системы.

Благодаря процессу испарения растения естественным образом регулируют свою температуру, защищая себя от перегрева. Доказано, что температура транспирирующего листа ниже не испаряющего влагу. Разница достигает 7°С.

У растений различают две разновидности влагообмена:

- посредством устьиц;

- через кутикулы.

Чтобы понять принцип действия данного явления необходимо вспомнить строение листа из школьного курса биологии.

Лист растения состоит из:

- Клеток эпидермиса, которые образуют основной защитный слой.

- Кутикула – восковой (внешний) защитный слой.

- Мезофилл или «мякоть» – основная ткань, расположенная между внешними слоями эпидермиса.

- Прожилки – «транспортные магистрали» листа, по которым перемещается влага насыщенная питательными веществами.

- Устья – отверстия в эпидермисе, контролирующие газообмен растения.

При устьичной транспирации, процесс испарения происходит в две стадии:

- Переход влаги из жидкой фазы в парообразную. Вода в жидком состоянии находится в клеточных оболочках. Пар формируется в межклеточном пространстве.

- Выделение газообразной влаги в атмосферу через устья эпидермиса.

При устьичном влагообмене растение может регулировать уровень испарения. Далее рассмотрим механизм действия данного процесса.

При устьичном влагообмене растение может регулировать уровень испарения. Далее рассмотрим механизм действия данного процесса.

Кутикулярная транспирация регулирует испарение влаги с поверхности листьев при закрытых устьях. Интенсивность испарения жидкости зависит от толщины кутикулы и возраста растения.

Важно знать, что уровень устичной транспирации составляет от 80 до 90 % от объема испарения всего листа. Именно поэтому такой механизм является основным регулятором интенсивности испарения у растений.

Лист как орган транспирации

Что такое транспирация мы разобрали. Теперь следует понять, какую роль в данном механизме играет лист.

Что такое транспирация мы разобрали. Теперь следует понять, какую роль в данном механизме играет лист.

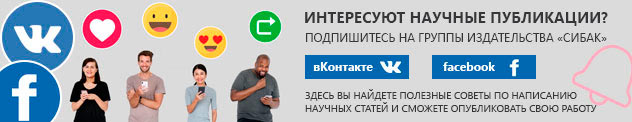

Благодаря большой площади испарения, главными диффундирующими участками растения являются листья. Процесс испарения влаги начинается с нижней части листа через раскрытые устья, через которые и осуществляется обмен кислородом и углекислым газом между растением и окружающим воздухом.

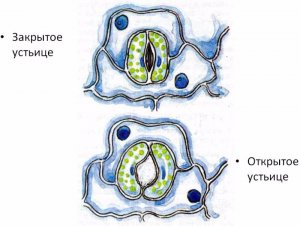

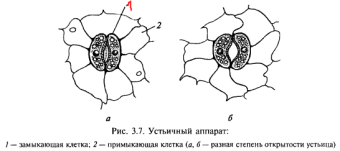

Механизм раскрытия устьиц заключается в следующем:

- По окружности устий расположены замыкающие клетки.

- При увеличении объема они растягивают отверстия в эпидермисе, увеличивая раскрытие устьиц.

Обратный процесс происходит при уменьшении объема замыкающих клеток, стенки которых перестают воздействовать на устьичные щели.

Интенсивность транспирации

Интенсивность транспирации – это количество влаги, испаряемой с дм 2 растения за расчетную единицу времени. Данный параметр регулируется величиной раскрытия устьичных щелей, которая, в свою очередь, зависит от количества попадающего на растение света. Далее рассмотрим, как влияет свет на интенсивность транспирации.

Интенсивность транспирации – это количество влаги, испаряемой с дм 2 растения за расчетную единицу времени. Данный параметр регулируется величиной раскрытия устьичных щелей, которая, в свою очередь, зависит от количества попадающего на растение света. Далее рассмотрим, как влияет свет на интенсивность транспирации.

Деформация клеток эпидермиса проходит под действием фотосинтеза, в процессе которого происходит преобразование крахмала в сахара.

- При свете у растений начинается процесс фотосинтеза. Давление в замыкающих клетках увеличивается, что дает возможность вытягивать воду из соседних клеток эпидермиса. Объем клеток увеличивается, устьица раскрываются.

- В вечернее и ночное время происходит преобразования сахаров в крахмал, в процессе которого клетки эпидермиса «откачивают» влагу из замыкающих клеток растения. Их объем уменьшается, устьица закрываются.

Помимо света на интенсивность транспирации оказывает влияние ветер и физические характеристики воздуха:

- Чем ниже уровень влажности атмосферного воздуха, тем быстрее происходит испарение воды, а значит и скорость влагообмена.

- При повышении температуры возрастает упругость водяных паров, которая приводит к снижению влажностных характеристик окружающей среды и увеличению объема испаряемой воды.

- Под влиянием ветра значительно увеличивается скорость испарение влаги, тем самым ускоряется перенос влажного воздуха с поверхности листа, вызывая усиление водообмена.

Для определения данного параметра не следует забывать и об уровне влажности почвы. Если ее недостаточно, значит и наблюдается ее недостаток в растении. Снижение объема влаги в растительном организме автоматически изменяет интенсивность испарения.

Суточный ход транспирации

В течение суток уровень испарения влаги у растений меняется:

- Ночью, процесс водообмена между растением и окружающим воздухом практически останавливается. Это обусловлено отсутствием солнца, закрытием отверстий эпидермиса, снижением температуры атмосферного воздуха и увеличением уровня его влажности.

- На рассвете, устья открываются. Степень их раскрытия увеличивается с изменением освещенности, климатических и физических показателей воздушных масс.

- Максимальная интенсивность транспирации у растений наблюдается в полдень, к 12-13 часам. На данный процесс влияет напряженность солнечного света.

- При недостаточной влажности в дневной период, интенсивность водообмена может снижаться. Этот механизм позволяет растению значительно сократить потерю влаги, защитив себя от увядания.

- При снижении солнечной инсоляции в вечерние часы интенсивность транспирации вновь возрастает.

Суточный процесс влагообмена также зависит от вида и возраста растений, региона произрастания, схемы расположения листьев.

У кактусов, повышение уровня транспирации происходит исключительно ночью, когда устья полностью раскрыты. У растений, листва которых повернута боковой частью к горизонту, данный процесс начинается непосредственно с первыми лучами солнечного света.

Определение транспирации в биологии — видео

Что такое транспирация у растений

Верхний концевой двигатель может работать при полном отключении нижнего концевого двигателя, причем для его работы используется не только метаболическая энергия как в корне, но и энергия внешней среды — температура и движение воздуха.

Транспирация спасает растение от перегрева. Температура сильно транспирирующего листа может примерно на 7 С° быть ниже температуры нетранспирирующего завядшего листа. Кроме того, транспирация участвует в создании непрерывного тока воды с растворенными минеральными и органическими соединениями из корневой системы к надземным органам растения.

Количественные характеристики транспирации

Интенсивность транспирации — это количество воды, испаряемой растением в граммах за единицу времени в часах единицей поверхности в дм². Эта величина колеблется от 0,15 до 1,5.

Транспирационный коэффициент — это количество воды в граммах, испаряемой растением при накоплении им 1 грамма сухого вещества.

Продуктивность транспирации — это величина, обратная транспирационному коэффициенту и равна количеству сухого вещества в граммах, накопленного растением за период, когда оно испаряет 1 кг воды.

Относительная транспирация — это отношение количества воды, испаряемой листом, к количеству воды, испаряемой со свободной водной поверхности той же площади за один и тот же период времени.

Экономность транспирации — это количество испаряемой воды в мг на 1 кг воды, содержащейся в растении.

Подсчитано, что с 1 га посева пшеницы выделяется около 2 тыс. т воды, кукурузы — 3,2 тыс. т, капусты — 8 тыс. т.

Кутикулярная транспирация

Снаружи листья имеют однослойный эпидермис, внешние стенки клеток которого покрыты кутикулой и воском, образующие эффективный барьер на пути движения воды. На поверхности листьев часто развиты волоски, которые также влияют на водный режим листа, так как снижают скорость движения воздуха над его поверхностью и рассеивают свет и тем самым уменьшают потери воды за счет транспирации.

Интенсивность кутикулярной транспирации варьирует у разных видов растений. У молодых листьев с тонкой кутикулой она может составлять около половины всей транспирации. У зрелых листьев с более мощной кутикулой кутикулярная транспирация равна 1 /10 общей транспирации. В стареющих листьях из-за повреждения кутикулы она может возрастать. Таким образом, кутикулярная транспирация регулируется главным образом толщиной и целостностью кутикулы и других защитных покровных слоев на поверхности листьев.

Устьичная транспирация

Устьица представляют собой щель в подъустьичную полость, окаймленную двумя замыкающими клетками серповидной формы. Устьица играют важную роль в газообмене между листом и атмосферой, так как являются основным путем для водяного пара, углекислого газа и кислорода. Устьица находятся на обеих сторонах листа. Есть виды растений, у которых устьица располагаются только на нижней стороне листа. В среднем число устьиц колеблется от 50 до 500 на 1 мм². Транспирация через устьица идет почти с такой же скоростью, как и с поверхности чистой воды. Это объясняется законом И. Стефана: через малые отверстия скорость диффузии газов пропорциональна не площади отверстия, а диаметру или длине окружности. Поэтому, хотя площадь устьичных отверстий мала по отношению к площади всего листа (0,5-2 %), испарение воды через устьица идет очень интенсивно.

Транспирация слагается из двух процессов:

- передвижения воды в листе из сосудов ксилемы по симпласту и, преимущественно, по клеточным стенкам, так как в стенках транспорт воды встречает меньшее сопротивление

- испарения воды из клеточных стенок в межклетники и подъустьичные полости с последующей диффузией в окружающую атмосферу через устьичные щели.

Чем меньше относительная влажность атмосферного воздуха, тем ниже его водный потенциал. Если водный потенциал воздуха меньше водного потенциала подъустьичных полостей, то молекулы воды испаряются наружу.

Основным фактором, влияющим на открывание и закрывание устьиц, является содержание воды в листе, в том числе и в замыкающих клетках устьиц. Клеточные стенки замыкающих клеток имеют неодинаковую толщину. Внутренняя часть стенки, примыкающая к устьичной щели, более толстая, а внешняя — более тонкая. По мере того как замыкающая клетка осмотически поглощает воду, более тонкая и эластичная часть ее клеточной стенки растягивается и оттягивает внутреннюю часть стенки. Замыкающие клетки принимают полукруглую форму и устьица раскрываются. При недостатке воды замыкающие клетки выпрямляются и устьичная щель закрывается. Кроме того, по мере увеличения водного дефицита в тканях растения повышается концентрация ингибитора роста абсцизовой кислоты. Она подавляет деятельность Н + -насосов в плазмалемме замыкающих клеток, вследствие чего снижается их тургор и устьица закрываются. Абсцизовая кислота также ингибирует синтез фермента α-амилазы, что приводит к снижению гидролиза крахмала. По сравнению с низкомолекулярными углеводами крахмал не является осмотически активным веществом, поэтому сосущая сила замыкающих клеток уменьшается и устьица закрываются.

В отличие от других клеток эпидермиса замыкающие клетки устьиц содержат хлоропласты. Синтез углеводов в процессе фотосинтеза в замыкающих клетках увеличивает их сосущую силу и вызывает поглощение воды, способствуя этим открыванию устьиц.

Состояние устьиц зависит от углекислого газа. Если концентрация СО2 в подустьичной полости падает ниже 0,03 %, тургор замыкающих клеток увеличивается и устьица открываются. Повышение концентрации СО2 в воздухе вызывает закрытие устьиц. Это происходит в межклетниках листа ночью, когда в результате отсутствия фотосинтеза и продолжающегося дыхания уровень углекислого газа в тканях повышается. Такое влияние углекислого газа объясняет, почему ночью устьица закрыты и открываются с восходом солнца. Сдвиг рН в щелочную сторону вследствие уменьшения концентрации СО2 увеличивает активность ферментов, участвующих в распаде крахмала, тогда как при кислом рН при повышении содержания СО2 в межклетниках повышается активность ферментов, катализирующих синтез крахмала.

На свету замыкающие клетки устьиц содержат значительно больше калия, чем в темноте. При открывании устьиц содержание калия в замыкающих клетках увеличивается в 4 раза при одновременном снижении его содержания в сопутствующих клетках. Установлено повышение содержания АТФ в замыкающих клетках устьиц в процессе их открывания. АТФ, образованная в процессе фотосинтетического фосфорилирования в замыкающих клетках, используется для усиления поступления калия. Усиленное поступление ионов калия повышает сосущую силу замыкающих клеток. В темноте ионы калия выделяются из замыкающих клеток и устьица закрываются.

Периодичность суточного хода транспирации наблюдается у многих растений, но у разных видов растений устьица функционируют неодинаково. У деревьев, теневыносливых растений, многих злаков и других гидростабильных видов с совершенной регуляцией устьичной транспирации испарение воды начинается на рассвете, достигает максимума в утренние часы. В полдень транспирация снижается и вновь увеличивается в предвечерние часы при снижении температуры воздуха. Такой ход транспирации приводит к незначительным суточным изменениям осмотического давления и содержания воды в листьях. У видов растений, способных переносить резкие изменения содержания воды в клетках в течение дня, то есть у гидролабильных видов, наблюдается одновершинный суточный ход транспирации с максимумом в полуденные часы. В обоих случаях ночью транспирация минимальна или полностью прекращается.

ТРАНСПИРАЦИЯ, ЕЁ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯМИ

студент Кубанского Государственного Аграрного Университета, Факультета агрономии и экологии,

магистрант Кубанского Государственного Аграрного Университета, Факультета агрономии и экологии,

Вода играет важную составляющую роль в жизни всех живых организмов, в том числе и растений. Вода является проводником многих питательных веществ, тем самым насыщая организм элементами питания.

Воды в протоплазме растения находится порядка 80%, а в клеточном соке её насчитывается до 98%. Нельзя не отметить так же взаимодействие растений с окружающей средой при помощи самой воды которым оно питается. Так же, от количества воды в устьицах зависит количество проникающего кислорода в растение, а так же уровень транспирации.

Транспирация является неотъемлемой функцией растения. Транспирация – это физический процесс, в ходе которого вода, находящаяся в тканях растения, переходит из жидкого состояния в газообразное.

Осуществляется это процесс в результате соприкосновения органов растения с ненасыщенной водой атмосферой. Расходование воды растением регулируется целым рядом анатомических и физиологических механизмов. Термин «транспирация» был введен для того что бы отличить процессы испарения воды из устьиц растений от физического испарения . [1]

Биологическое значение транспирации заключается в терморегуляции растения, в обеспечении деятельности верхнего концевого двигателя водного тока, благодаря которому осуществляется поступление различных минеральных веществ. Осуществляется регулирование насыщенности клеток водой, благодаря чему создаются оптимальные условия для жизни растений.

Важная характеристика данного процесса – интенсивность транспирации, то есть, то количество воды, которое испаряется растением с единицы листовой поверхности в единицу времени.

Транспирация складывается из двух процессов:

- Передвижение воды из листовых жилок в поверхностные слои стенок и клеток мезофилла.

- Испарение воды в межклетные пространства и под устьичные полости с дальнейшей диффузией в атмосферу через устьица или испарение воды из клеточных стенок эпидермиса в атмосферу посредством кутикулярной транспирации.

Основным путем, через который проходит водяной пар, являются устьица. Так же, они играют важную роль в газообмене между листом и атмосферой. Расположение устьиц разнообразно: по обеим сторонам листа либо только на нижней стороне (отдельные виды растений). Как правило, у затененных листьев на одном и том же растении устьиц меньше, чем на хорошо освещаемых. [3]

В среднем, количество устьиц варьирует от 50 до 500 на 1 м 2 . Жидкая вода транспортируется к поверхностям листа по клеточным стенкам, так как в этом случае, вода встречает более слабое сопротивление, чем если бы она направлялась от клетки к клетке через вакуоли либо протопласты. Водный потенциал межклетников уравновешен с тем де потенциалом окружающих клеток. Молекулы воды, в свою очередь, перемещаются в сторону более низкого водного потенциала, то есть, через устьица.

В связи с этим, небольшой перепад относительной влажности воздуха приводит к значительной депрессии его водного потенциала. Так, при относительной влажности воздуха 100 % водный потенциал равен нулю, при влажности 99,6% – 0,5 МПа, при 99 – 97 % он составляет соответственно –1,36 -4,0 МПа. Относительная влажность воздуха летом наиболее часто не превышает 60 %, при этом водный потенциал снижается до 68 МПа, а во время суховея (влажность 30 %) депрессия водного потенциала достигает критических значений, а именно – 200 МПа.

Регулировка открывания устьиц регулируется при помощи нескольких механизмов, которые взаимодействуют между собой. Изменение тургора замыкающих и прилегающих к устьицам клеток влечет за собой изменение ширины устьичной щели.

Под воздействием осмотического давления замыкающая клетка устьица поглощает воду, вследствие чего более толстая стенка растягивается слабее, тем самым позволяя замыкающим клеткам принимать округлую форму, в результате этого процесса устьица раскрываются. [2]

На устьичный аппарат оказывают влияния факторы внешней и внутренней среды, вызывая изменения в замыкающих клетках, которые в последствии, приводят к изменению тургора клеток. Влажность воздуха и условия окружающей среды, свет и температурные показатели, парциальное давление углекислого газа в в системе межклетников оказывают дополнительное влияние на процесс открывания устьиц. Так же, фитогормоны играют непосредственную роль в данном процессе, тем самым, фитогормон нитокинин способствует открыванию устьиц, а абсцизовая кислота – наоборот.

Процесс устьичной транспирации можно разделить на несколько этапов:

Первый этап: Происходит испарение воды с поверхности клеток, после чего вода направляется в межклетники. Уже на этом этапе растение способно контролировать процесс транспирации. Растение, как правило, стремится уменьшить испарение воды в межклетники двумя путями. Это может происходить в результате изменения водоудерживающей способности цитоплазмы в результате увеличения осмотического давления, а так же, коллоидного связывания молекул воды, снижения прочности мембран. Второй механизм связан с уменьшением количества воды в клеточных стенках. Это явление получило название « механизм начинающегося подсыхания» либо его ее называют корневым регулированием транспирации.

В процессе, когда корневая система подает меньше воды и тем самым увеличивается водоудерживающая способность, цитоплазмы клеток мезофилла и оболочки клеток остаются менее насыщенны водой. Происходит изменение формы водных менисков в капилярах между фибриллами, это увеличивает силу поверхностного натяжения, переход воды в газообразное состояние затрудняется. Весь вышеописанный процесс – внеустьичный способ ругулирования. Такой способ испарения очень выгоден растениям, так как распад воды происходит без ущерба для самого растения и ассимиляции углекислого газа. [4]

Второй способ регулирования – выход паров воды из межклетников, происходящий через устьичные щели. Различные растения насчитывают на листовой поверхности различное количество устьиц. Соответственно, показатели количества испаренной воды у разных растений варьируются. Полное закрывание устьиц сокращает потерю воды на 90 %, тем самым это позволяет растениям выживать и сохранять влагу в самых засушливых условиях. Таким образом, изменение степени открытости устьиц – устьичная регулировка – являпся основным механизмом контроля транспирации растением. [4]

Таблица 1.

Количество устьиц сельскохозяйственных культур шт/см 2

Транспирация

| Автор: Э.Лии и А.В. Куренин |

Как растение поглощает воду и какое влияние оказывают экологические факторы на корнеобитаемую среду и состояние корневой системы? Казалось бы, эти физиологические процессы подробно изучены, однако имеется целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать в современных технологиях возделывания культур защищенного грунта. Сатья описывает некоторые физиологические процессы поглощения растением воды и их связь с микроклиматом в теплице. Известно, что вода перемещается по растению от корней к листьям по сосудам ксилемы и движущей силой этого процесса является транспирация. Около 90% всей поглощенной растением воды тратится на испарение и только 10% используется непосредственно для физиологических процессов, в том числе фотосинтеза. Для чего растение испаряет воду? Кубометр воздуха в теплице,при температуре 20 о С содержит максимум 17 г влаги. Активно растущее растение может испарять в солнечный день с суммой прихода солнечной радиации 2000 Дж/см 2 около 4,5 л воды на 1 м 2 поверхности теплицы. Вода, испаряемая растением через листовую поверхность, охлаждает воздух в теплице примерно так же, как туманообра-зующая установка высокого давления. Действительно, температура транспирирующего листа может быть на 2-6°С ниже, чем нетранс-пирирующего. Именно поэтому в жаркие летние месяцы растения должны иметь хорошо работающую, мощную и здоровую корневую систему и достаточное количество листьев, чтобы обеспечить необходимую интенсивность охлаждения и, соответственно, урожай и качество продукции. С другой стороны, транспирация культуры из-за увеличения количества влаги в воздухе при ограниченной вентиляции может стать причиной определенныхпроблем. В период затяжной пасмурной погоды влажность воздуха может превышать оптимальные показатели, установленные агрономом. В таких случаях, связанных к тому же с высокой опасностью распространения возбудителей болезней, адекватная работа корневой системы еще более важна, поскольку поможет избежать серьезных потерь от грибных заболеваний, например, от серой гнили. Схема водного транспорта в растенииВода поступает в растение благодаря отрицательному давлению, создающемуся в сосудах ксилемы. Движущей силой этого процесса является транспирация. Другой движущей силой будет пассивный, осмотический транспорт. ТранспирацияТранспирация начинается с испарения воды через устьичные щели, расположенные преимущественно с нижней стороны листа. Процесс происходит когда устьица открыты для обеспечения газообмена СО2 и О2, необходимых для процесса жизнедеятельности растения и протекания фотосинтеза. Испарившаяся через устьица влага замещается влагой из нижерасположенных смежных клеток сосудов ксилемы. В эти клетки влага движется из соседних клеток и т. д. Стенки клеток проводящей системы изгибаются внутрь, создается отрицательное давление, которое заставляет воду двигаться вверх по растению от корней к листьям. Таким образом, приходит в движение весь «водяной столб», от устьичных клеток до клеток корневых волосков.

Роль устьиц в транспирацииОсновной путь потери воды растением — транспирация, но для процесса фотосинтеза необходим обмен углекислым газом и кислородом с окружающим воздухом через открытые устьица. Из этого следует, что для нормальной и продуктивной работы растения должен поддерживаться определенный баланс между потерей жидкости и потреблением С02 через устьица. Растение регулирует этот процесс степенью открытия устьичных щелей. Открытие и закрытие устьиц регулируется светом. Другие параметры микроклимата также оказывают существенное влияние на интенсивность транспирации. Один из главных — относительная влажность воздуха, а исходя из требований растения — ДДВП (дефицит давления водяного пара). ДДВП это разница между давлением водяного пара при максимальном насыщении (такие условия обычно создаются внутри устьич-ной камеры) и в наружном воздухе. Наряду с температурой (тепловая энергия) эти параметры (ДДВП и свет) играют ключевую роль в определении интенсивности транспирации, времени ее начала и окончания. Все это имеет непосредственную связь с условиями в корнеобитаемой среде. Солнечный день В течение дня, если потребление воды корневой системой отстает от уровня транспирации, клетки растения теряют тургор и устьица закрываются, уровень транс-пирации резко снижается, так растение предотвращает увядание. Кроме транспирации, сильно снижается интенсивность фотосинтеза, и, в свою очередь, качество плодов и урожайность резко падают. Температура растения и воздуха в теплице возрастает, как следствие, усиливается дыхание растения, оно начинает «сжигать» само себя. Именно по этой причине необходимо поддерживать работу корневой системы в активном состоянии. Это особенно важно в весенний период, при росте прихода солнечной радиации. Пасмурный день В пасмурные дни транспирация низка, поэтому время первого и особенно последнего поливов соответственно должно быть изменено. Это легко сделать, используя современные климатические компьютеры совместно с датчиками влажности субстрата и регистрации прихода солнечной радиации. Внимательно анализируйте графики компьютера, управляющего микроклиматом, внимательно отслеживайте взаимосвязь влажности воздуха и температуры нижнего контура. Часто изменение температуры труб обогрева с 40 о С на 60 о С не приводит к желаемому изменению влажности воздуха, а затраты при этом растут. Обязательным условием снижения влажности воздуха являются приоткрытые фрамуги для выхода влаги из теплицы. Поэтому задавайте программу управления отоплением и вентиляцией так, чтобы их графики были близки друг к другу, это создаст в теплице активный микроклимат. В периоды с низкой температурой наружного воздуха ( о С) необходимо привязать установки по вентиляции к наружному климату. Это предотвратит попадание холодного воздуха на растения и, следовательно, отрицательное влияние на транспирацию культуры. В пасмурные периоды общее количество воды, подаваемое рас-тению, определяется количеством поливов, которые происходят в определенное время. Так при сочетании позднего начала и раннего окончания поливов с установками «минимальной температуры трубы» важно убедиться в достаточной продолжительности поливного дня, чтобы избежать таких физиологических проблем, как неравномерное окрашивание и растрескивание плодов. Признаком того, что максимальный перерыв между поливами слишком короток, является резкое падение ЕС субстрата. Роль активного водопотребления Растение может поглощать воду и в условиях отсутствия транспирации. Этот процесс называют активным водопоглощением, а результатом этого будет избыточное корневое давление. Корневое давление возрастает в ночное время и при низкой активности растения. Корневое давлениеПоверхность корня состоит из тонкого слоя клеток, мембраны которых содержат транспортные поры. Это позволяет ионам, таким как Са2 К+, проникать внутрь клеток корня. Энергия для этого активного транспорта ионов поступает от сжигания Сахаров в процессе дыхания, но важнее то, что внутри клеток корня образуется кон-центрированный раствор Сахаров и ионов. По закону осмоса вода будет всегда перемещаться в сторону с более высокой концентрацией ионов, поэтому в этих условиях будет происходить пассивный процесс поступления воды в корневую систему растения. Само растение не может противостоять такому поступлению воды внутрь клеток и одним из проявлений данного процесса является феномен гуттации (выделение капельной влаги на листьях у некоторых растений). Агроном, должен принимать во внимание данный процесс, поскольку он может привести к физиологическим нарушениям (вертикальное и концентрическое растрескивание плодов и стеблей), а также к развитию заболеваний. Действенный инструмент влияния на процесс водопоглощения и корневого давления — стратегия управления влажностью субстрата, включающая мониторинг влажности, концентрации, температуры и т.д. Поэтому мы рекомендуем не использовать значительное снижение ЕС питательного раствора в связи с освещенностью (Вт/м 2 ) и прекращать поливы в определенное время до захода солнца. Все это позволяет перед переходом к темному времени суток иметь стабильно высокий уровень ЕС субстрата, что будет ограничивать пассивное поступление воды в корневую систему. ЕС субстрата должна быть минимальной именно в периоды с наиболее высоким уровнем солнечного излучения. Корнеобитаемая зона может быть представлена в виде своеобразного двигателя, а транспирация — в виде маховика. Раскрутив маховик путем создания активного климата в первой половине дня, вы получите хороший уровень водопотребления и, соответственно, потребления элементов минерального питания, а так же высокий уровень фотосинтеза. Следует помнить, что в дневное время уровень транспирации в основном зависит от микроклимата в теплице, что в первую очередь обусловлено взаимосвязанной правильной работой отопления и вентиляции. Почему в жаркую погоду я больше поливаю растения, а им ещё хуже ?При большом дефиците водяных паров в воздухе устьица закрываются и растение старается сберечь ту воду, что еще в нем остается. Поэтому транспирация резко затормаживается и растение уже не в силах потреблять воду из корневой части. Природный насос не работает. Повышение относительной влажности воздуха (ее легче измерить, чем дефицит водяных паров, хотя ДВП величина абсолютная, а ОВВ относительная) при перегревах позволяет вновь запустить этот “насос” или предотвратить его остановку. Транспирация: что это такое в жизни растений Что такое транспирацияТранспирация – это регулируемый физиологический процесс движения воды по органам растительного организма, завершающийся ее потерей через испарение. Таким образом, под влиянием атмосферных факторов запасы воды в надземных органах растения постоянно расходуются и, следовательно, должны все время пополняться за счет новых поступлений. По мере испарения воды в клетках растения возникает некая сосущая сила, которая «подтягивает» воду из соседних клеток и так по цепочке – до самых корней. Таким образом, главный «двигатель» тока воды от корней к листьям находится именно в верхних частях растений, которые, говоря упрощенно, работают как маленькие насосы. Если вникнуть в процесс чуть глубже, то водный обмен в жизни растений представляет собой следующую цепочку: вытягивание воды из почвы корнями, подъем ее к надземным органам, испарение. Эти три процесса находятся в постоянном взаимодействии. В клетках корневой системы растения образуется так называемое осмотическое давление, под воздействием которого находящаяся в почве вода активно всасывается корнями. Когда в результате появления большого количества листьев и повышения температуры окружающей среды вода как бы начинает высасываться из растения самой атмосферой, в сосудах растений возникает дефицит давления, передающийся вниз, к корням, и подталкивающий их к новой «работе». Как видим, корневая система растения тянет воду из почвы под воздействием двух сил – собственной, активной и пассивной, передающейся сверху, которая и вызывается транспирацией. Какую роль выполняет транспирация в физиологии растенийПроцесс транспирации играет огромную роль в жизни растений. Наконец, транспирация является той удивительной силой, которая может заставить воду подняться внутри растения по всей его высоте, что имеет огромное значение, например, для высокорослых деревьев, верхние листочки которых благодаря рассматриваемому процессу могут получать необходимое количество влаги и питательных веществ. Виды транспирацииСуществует два вида транспирации – устьичная и кутикулярная. Для того чтобы разобраться в том, что представляет собой тот и другой виды, вспомним из уроков ботаники строение листа, так как именно этот орган растения является основным в процессе транспирации. Итак, лист состоит из следующих тканей:

УстьичнаяСначала вода начинает испаряться с поверхности основной ткани клеток. В результате эти клетки теряют влагу, водные мениски в капиллярах вгибаются вовнутрь, поверхностное натяжение увеличивается, и дальнейший процесс испарения воды затрудняется, что позволяет растению значительно экономить воду. Затем испарившаяся вода через устьичные щели выходит наружу. Пока устьица открыты, вода испаряется с листа с такой же скоростью, что и с водной поверхности, то есть диффузия через устьица очень высокая. Количество устьиц и их расположение у различных растений неодинаково, у одних видов они находятся только на внутренней стороне листа, у других – и сверху и снизу, однако, как видно из вышесказанного, не столько количество устьиц влияет на интенсивность испарения, сколько степень их открытости: если воды в клетке много, устьице открывается, когда возникает дефицит – происходит выпрямление замыкающих клеток, ширина устьичной щели уменьшается – и устьице закрывается. КутикулярнаяКутикула, так же как и устьица, обладает способностью реагировать на степень насыщенности листа водой. Находящиеся на поверхности листа волоски защищают лист от движений воздуха и солнечных лучей, что позволяет сократить потери воды. Когда устьица закрыты, кутикулярная транспирация особенно важна. Интенсивность этого вида транспирации зависит от толщины кутикулы (чем толще слой, тем меньше испарение). Большое значение имеет и возраст растения – на зрелых листьях водопотери составляют всего 10 % от всего процесса транспирации, в то время как на молодых могут доходить до половины. Впрочем, увеличение кутикулярной транспирации наблюдается и на слишком старых листьях, если их защитный слой повреждается от возраста, рассыхается или растрескивается. Описание процесса транспирацииНа процесс транспирации существенное влияние оказывают несколько значимых факторов. Факторы влияющие на процесс транспирации Понятно, что при сухом воздухе процессы испарения происходят более интенсивно. А вот влажность почвы действует на транспирацию обратным образом: чем суше земля, тем меньше воды попадает в растение, тем больше ее дефицит и, соответственно, меньше транспирация. При повышении температуры также увеличивается транспирация. Однако, пожалуй, основной фактор, влияющий на транспирацию, – это все же свет. При поглощении листовой пластиной солнечного света увеличивается температура листа и, соответственно, раскрываются устьица и повышается интенсивность транспирации. Исходя из влияния света на движения устьиц даже выделяют три основные группы растений по суточному ходу транспирации. У первой группы ночью устьица закрыты, утром они открываются и в течение светового дня двигаются, в зависимости от наличия или отсутствия дефицита воды. У второй группы ночное состояние устьиц является «перевертышем» дневного (если днем были открыты, ночью закрываются, и наоборот). У третьей группы днем состояние устьиц зависит от насыщенности листа водой, но ночью они всегда открыты. В качестве примеров представителей первой группы можно привести некоторые злаковые растения, ко второй относятся тонколистные растения, например, горох, свекла, клевер, к третьей – капуста и другие представители растительного мира с толстыми листьями. Отношение интенсивности транспирации с единицы площади поверхности листа в единицу времени к испарению такой же площади свободной водной поверхности называется относительной транспирацией. Как происходит регулировка водного балансаОсновную часть воды растение поглощает из почвы посредством корневой системы. Кроме корней, у некоторых растений есть способность поглощать воду и наземными органами (например, мхи и лишайники впитывают влагу всей своей поверхностью). Поступившая в растение вода распределяется по всем его органам, двигаясь от клетки к клетке, и используется на необходимые для жизни растения процессы. Небольшое количество влаги уходит на фотосинтез, но большая часть необходима для поддержания наполненности тканей (так называемый тургор), а также восполнения потерь от транспирации (испарения), без которых жизнедеятельность растения невозможна. Влага испаряется при любом соприкосновении с воздухом, поэтому этот процесс происходит во всех частях растения. Если количество воды, которое поглощается растением, гармонично согласовывается с ее расходованием на все указанные цели, водный баланс растения урегулирован правильно, и организм развивается нормально. Нарушения такого баланса могут быть ситуативными или длительными. С кратковременными колебаниями водного баланса многие наземные растения в процессе эволюции научились справляться, но длительные сбои в процессах водоснабжении и испарения, как правило, приводят к гибели любого растения. Транспирация, ее значение; лист как орган транспирации. Виды транспирации, ее показатели. Суточный ход транспирации, влияние внешних условииЗначения: Транспирация спасает растение от перегрева, который ему грозит на прямом солнечном свете; Транспирация создает непрерывный ток воды из корневой системы к листьям, который связывает все органы растения в единое целое; С транспирационным током передвигаются растворимые минеральные и частично органические питательные вещества, при этом чем интенсивнее транспирация, тем быстрее идет этот процесс.Основным транспирирующим органом является лист. Средняя толщина листа составляет 100—200 мкм. Паренхимные клетки листа расположены рыхло, между ними имеется система межклетников. Эпидермис — покровная ткань листа, состоит из компактно расположенных клеток, наружные стенки которых утолщены. Кроме того, листья большинства растений покрыты кутикулой. Удаление кутикулы во много раз повышает интенсивность испарения. Для соприкосновения листа с атмосферой имеются поры — устьица. Устьице — это отверстие (щель), ограниченная двумя замыкающими клетками. Каждая замыкающая клетка устьица в отличие от клеток эпидермиса имеет хлоропласта. В них происходит фотосинтез, хотя с меньшей интенсивностью, чем в клетках мезофилла. Устьица — одно из оригинальных приспособлений, обладающих способностью открываться и закрываться в зависимости от насыщенности замыкающих клеток водой. Обычно устьичные отверстия ограничены двумя замыкающими клетками, стенки которых неравномерно утолщены. У двудольных растений замыкающие клетки бобовидной, или полулунной, формы, при этом их внутренние прилегающие друг к другу клеточные стенки более толстые, а внешние — более тонкие.

Кутикулярная транспирация Снаружи листья имеют однослойный эпидермис, внешние стенки клеток которого покрыты кутикулой и воском, образующие эффективный барьер на пути движения воды. На поверхности листьев часто развиты волоски, которые также влияют на водный режим листа, так как снижают скорость движения воздуха над его поверхностью и рассеивают свет и тем самым уменьшают потери воды за счет транспирации.Интенсивность кутикулярной транспирации варьирует у разных видов растений. У молодых листьев с тонкой кутикулой она может составлять около половины всей транспирации. У зрелых листьев с более мощной кутикулой кутикулярная транспирация равна 1/10 общей транспирации. В стареющих листьях из-за повреждения кутикулы она может возрастать. Таким образом, кутикулярная транспирация регулируется главным образом толщиной и целостностью кутикулы и других защитных покровных слоев на поверхности листьев. Кутикулярная транспирация обычно составляет около 10% от общей потери воды листом. Устьичная транспирация Основная часть воды испаряется через устьица. Устьица играют важную роль в газообмене между листом и атмосферой, так как являются основным путем для водяного пара, углекислого газа и кислорода. Устьица находятся на обеих сторонах листа. Есть виды растений, у которых устьица располагаются только на нижней стороне листа. В среднем число устьиц колеблется от 50 до 500 на 1 мм². Транспирация через устьица идет почти с такой же скоростью, как и с поверхности чистой воды. Это объясняется законом И. Стефана: через малые отверстия скорость диффузии газов пропорциональна не площади отверстия, а диаметру или длине окружности. Поэтому, хотя площадь устьичных отверстий мала по отношению к площади всего листа (0,5-2 %), испарение воды через устьица идет очень интенсивно Количественные показатели транспирации: Интенсивность транспирации – это количество, г, воды, испаряемой растением в единицу времени (ч) с единицы поверхности (дм 2 ). При определении продукционных характеристик рассчитывают ко- личество воды, израсходованной растением за весь вегетационный период, и относят его к сухой массе всего растения. Транспирационный коэффициент – это количество воды (г), расходуе- мой растением на образование 1 г сухого вещества. Сутчный ход транспирации. У всех растений наблюдается периодичность суточного хода транспирации. У деревьев, теневых растений злаков (гидростабильные виды) испарение воды достигает максимума до наступления максимума дневной температуры. В полуденные часы транспирация падает. Вечером, при снижении дневных температур транспирация снова увеличивается. Такой ход транспирации приводит к незначительным изменениям осмотического давления и содержания воды в клетках в течение дня. У видов, способных переносить резкие изменения содержания воды в клетках в течение дня, транспирация повышается в полдень и падает ночью (гидролабильные виды) Закрывание устьиц в полдень может быть вызвано увеличением уровня углекислого газа в листьях при повышении температуры воздуха (усиление дыхания и фотодыхания), а также возможным водным дефицитом, возникающим в тканях при высоких температурах и низкой влажности воздуха. Это приводит к повышению концентрации АБК и закрыванию устьиц. На поступление воды в растение оказывают влияние внешние условия. 1. Температура. Поступление воды в растение зависит от температуры. С понижением температуры скорость поступления воды сокращается. Это может происходить в результате следующих причин: а) повышается вязкость воды и снижается ее подвижность; б) Тормозится рост корней; в) Уменьшается скорость метаболических процессов; 2. Снижение аэрации почвы (повышение углекислого газа) Повышение концентрации углекислого газа приводит к повышению вязкости воды и снижает проницаемость цитоплазмы. 3. Содержание воды в почве, концентрация почвенного раствора. Вода поступает в корень, если водный потенциал корня ниже, чем водный потенциал почвы. На засоленных почвах или на почвах, где концентрация почвенного раствора очень высокая, водный потенциал почвы ниже. Поэтому вода начнет выделяться из корня. У растений, произрастающих на этих почвах – галофитах, в процессе эволюции выработался такой приспособительный признак как высокая концентрация клеточного сока. Это обуславливает более низкий водный потенциал клеточного сока, вследствие чего вода из почвенного раствора поступает в корни. Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском: Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 9120 – Для любых предложений по сайту: spnature@cp9.ru |

Всем известно, что вода играет определяющую роль в жизни растений. Нормальное развитие любого растительного организма возможно только в том случае, когда все его органы и ткани хорошо насыщены влагой. Однако система водообмена между растением и окружающей средой в действительности сложна и многокомпонентна.

Всем известно, что вода играет определяющую роль в жизни растений. Нормальное развитие любого растительного организма возможно только в том случае, когда все его органы и ткани хорошо насыщены влагой. Однако система водообмена между растением и окружающей средой в действительности сложна и многокомпонентна. Прежде всего, следует понимать, что именно транспирация обеспечивает растениям защиту от перегрева. Если в яркий солнечный день мы измерим у одного и того же растения температуру здорового и увядшего листа, разница может составлять до семи градусов, причем если увядший лист на солнце может оказаться горячее, чем окружающий воздух, то температура транспирирующего листа обычно бывает на несколько градусов ниже! Это говорит о том, что проходящие в здоровом листе процессы транспирации позволяют ему самостоятельно охлаждать себя, в противном случае лист перегревается и погибает.

Прежде всего, следует понимать, что именно транспирация обеспечивает растениям защиту от перегрева. Если в яркий солнечный день мы измерим у одного и того же растения температуру здорового и увядшего листа, разница может составлять до семи градусов, причем если увядший лист на солнце может оказаться горячее, чем окружающий воздух, то температура транспирирующего листа обычно бывает на несколько градусов ниже! Это говорит о том, что проходящие в здоровом листе процессы транспирации позволяют ему самостоятельно охлаждать себя, в противном случае лист перегревается и погибает.

Дело в том, что при одной и той же площади вода быстрее испаряется через несколько небольших отверстий, расположенных на некотором расстоянии, чем через одно крупное. Даже после того как устьица закрываются наполовину, интенсивность транспирации остается почти такой же высокой. Но когда устьица закрываются, транспирация уменьшается в несколько раз.

Дело в том, что при одной и той же площади вода быстрее испаряется через несколько небольших отверстий, расположенных на некотором расстоянии, чем через одно крупное. Даже после того как устьица закрываются наполовину, интенсивность транспирации остается почти такой же высокой. Но когда устьица закрываются, транспирация уменьшается в несколько раз.

Как было указано выше, интенсивность транспирации определяется в первую очередь степенью насыщенности водой клеток листа растения. В свою очередь, на это состояние главное воздействие оказывают внешние условия – влажность воздуха, температура, а также количество света.

Как было указано выше, интенсивность транспирации определяется в первую очередь степенью насыщенности водой клеток листа растения. В свою очередь, на это состояние главное воздействие оказывают внешние условия – влажность воздуха, температура, а также количество света. Но в целом следует сказать, что ночью транспирация всегда менее интенсивна, чем днем, поскольку в это время суток температура ниже, света нет, а влажность, напротив, повышена. В течение светового дня транспирация обычно наиболее продуктивна в полуденное время, а со снижением солнечной активности этот процесс замедляется.

Но в целом следует сказать, что ночью транспирация всегда менее интенсивна, чем днем, поскольку в это время суток температура ниже, света нет, а влажность, напротив, повышена. В течение светового дня транспирация обычно наиболее продуктивна в полуденное время, а со снижением солнечной активности этот процесс замедляется.

| 7726 –

| 7726 –  или читать все.

или читать все.